News

Wie Soziale Medien zum Artenschutz beitragen können

30.10.2023

Fotos von Tier- und Pflanzenarten, die in den Sozialen Medien geteilt werden, können einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten – vor allem in tropischen Gebieten. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv), des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität von Queensland (UQ). In drei Studien, die in den Fachmagazinen BioScience, One Earth und Conservation Biology veröffentlicht wurden, zeigen sie am Beispiel Bangladeschs, dass Facebook-Daten einen wichtigen Beitrag zum Biodiversitätsmonitoring und zur Bewertung potenzieller Schutzgebiete leisten können.

Die Tropen sind Hotspots der Biodiversität – doch unser Wissen über die Bestände von Tier- und Pflanzenarten in diesen Regionen ist lückenhaft. Während Monitoringprogramme und Citizen-Science-Initiativen in den Industrieländern gut etabliert sind, sind sie in den Entwicklungsländern noch kaum verbreitet. Doch nur mit einer möglichst genauen Dokumentation der Biodiversität kann festgestellt werden, welche Arten eines besonderen Schutzes bedürfen. Mit der zunehmenden Nutzung Sozialer Medien und der Verbreitung qualitativ hochwertige Digitalkameras könnten sich neue Möglichkeiten ergeben. Naturphotographen weltweit teilen ihre Aufnahmen zur Biodiversität in den Sozialen Medien – ein riesiges Potenzial. Ein Forschungsteam hat am Beispiel des südasiatischen Landes Bangladesch untersucht, welchen Beitrag Daten von Facebook zum Monitoring und in der Konsequenz auch zur Einschätzung potenzieller Schutzgebiete leisten können.

Für ihre Studie griffen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Facebook-Gruppen von Naturphotographen in Bangladesch zurück. Die Informationen, die sie aus den Art- und Ortsangaben der Fotos ableiten konnten, flossen in einen gemeinsamen Datenpool mit den Daten aus der Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Die GBIF wird unter anderem aus etablierten Citizen-Science-Plattformen wie eBird und iNaturalist gespeist. Im Globalen Norden funktioniert das schon – für Tier- und Pflanzenarten in den Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es hingegen noch deutlich weniger Daten. Durch die Integration der Facebook-Daten konnte das Forschungsteam über 44.000 Datensätze für fast 1000 Tierarten zusammentragen, wovon 288 laut Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet gelten. Mehr als ein Viertel der Daten stammte aus Facebook-Gruppen, für Schmetterlinge und Vögel war es sogar mehr als die Hälfte. „Hätten wir nur auf die Daten aus der GBIF zurückgegriffen, wären uns Daten zur Verbreitung von Hunderten bedrohter Tierarten durch die Lappen gegangen“, meint Dr. Shawan Chowdhury, der die Studien in Bangladesch leitete. Derzeit forscht er am iDiv, dem UFZ und der Friedrich-Schiller-Universität Jena; seine Doktorarbeit schrieb er an der Universität von Queensland in Australien.

Das Forschungsteam konnte auf dieser neuen Datenbasis eine Karte besonders geeigneter Lebensräume für die verschiedenen Tierarten erstellen und mit bestehenden Schutzgebieten abgleichen. Derzeit sind lediglich 4,6 % der Landfläche Bangladeschs als Schutzgebiete ausgewiesen, wovon sich ein Großteil im Südwesten des Landes befindet. Insbesondere bereits bedrohte Arten werden von den derzeitigen Schutzgebieten nicht ausreichend abgedeckt – ein typisches Phänomen in Tropenregionen. Um sicherzustellen, dass für alle bedrohten Arten in Bangladesch ausreichend Schutzgebiete vorhanden sind, müsste der Anteil der unter Schutz stehenden Fläche auf 39 Prozent erhöht und diese besser im Land verteilt werden. Die Daten zeigten zudem, dass zum Beispiel 45 % der Schmetterlingsarten in Bangladesch auf den Grünflächen der Hauptstadt Dhaka vorkamen, fast die Hälfte davon gilt als gefährdet. Bei der Planung neuer Schutzgebiete könnte sich daher auch ein Blick auf eher unkonventionelle Gebiete lohnen, etwa in und um urbane Gebiete.

Doch die Nutzung von Social-Media-Daten birgt derzeit noch einige Herausforderungen. Wie bei vielen Citizen-Science-Initiativen sind die Daten, die von den Nutzern gesammelt werden, nur selten gleichmäßig verteilt. Stattdessen konzentrieren sie sich oft auf gut erreichbare Regionen, etwa in der Nähe von Städten. Social-Media-Daten für die Forschung nutzbar zu machen, ist außerdem derzeit noch sehr aufwendig. Für ihre Studie durchsuchten die Forschenden die Facebook-Gruppen händisch nach den Arten auf der Roten Liste und verifizierten jedes einzelne Foto inklusive Art- und Ortsangabe. Neue Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz und Deep Learning könnten diesen Prozess zukünftig einfacher machen.

„Die Integration von Biodiversitätsdaten aus Citizen Science, die in den Sozialen Medien veröffentlich werden, birgt insbesondere für tropische Regionen ein großes Potential, wo es an verlässlichen und aktuellen strukturierten Monitoringdaten mangelt“, sagt Prof. Aletta Bonn, Leiterin der Forschungsgruppe Ökosystemleistungen am UFZ, an der Universität Jena und bei iDiv. In diesen Regionen könnten Sichtungen, die bei Facebook oder auch auf anderen sozialen Plattformen veröffentlich werden, zu einer besseren und systematischen Einschätzung potenzieller Schutzgebiete beitragen – ein wichtiger Schritt, um die Ziele von Kunming-Montreal zu erreichen und 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen.

(Kati Kietzmann) Original publications

(Researchers with iDiv affiliation and alumni in bold)

Shawan Chowdhury, Upama Aich, Md Rokonuzzaman, Shafiul Alam, Priyanka Das, Asma Siddika, Sultan Ahmed, Mahzabin M. Labi, Moreno Di Marco, Richard A. Fuller, Corey T. Callaghan (2023). Increasing biodiversity knowledge through social media: a case study from tropical Bangladesh. BioScience; DOI: 10.1093/biosci/biad042

Shawan Chowdhury, Richard A. Fuller, Md. Rokonuzzaman, Shofiul Alam, Priyanka Das, Asma Siddika, Sultan Ahmed, Mahzabin Muzahid Labi, Sayam U. Chowdhury, Sharif A. Mukul, Monika Böhm, Jeffrey O. Hanson (2023). Insights from citizen science reveal priority areas for conserving biodiversity in Bangladesh. One Earth; DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.025

Shawan Chowdhury, Richard A. Fuller, Sultan Ahmed, Shofiul Alam, Corey T. Callaghan, Priyanka Das, Ricardo A. Correia, Moreno Di Marco, Enrico Di Minin, Ivan Jarić, Mahzabin Muzahid Labi, Richard J. Ladle, Md. Rokonuzzaman, Uri Roll, Valerio Sbragaglia, Asma Siddika, Aletta Bonn (2023). Using social media records to inform conservation planning. Conservation Biology, DOI: 10.1111/cobi.14161

Bereits wenig künstliches Licht gefährdet Ökosysteme

30.10.2023

Nächtliche Lichtverschmutzung gefährdet ober- und unterirdische Ökosysteme mit Konsequenzen für deren Stabilität und menschliches Wohlergehen

Eine neue Sammlung von Studien über künstliches Licht bei Nacht zeigt, dass die Auswirkungen der Lichtverschmutzung weitreichender sind als gedacht. Selbst geringe Mengen künstlichen Lichts können Artengemeinschaften und ganze Ökosysteme stören.

Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Sonderausgabe mit 16 wissenschaftlichen Studien befasst sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf komplexe Ökosysteme, darunter Boden-, Grasland- und Insektengemeinschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena betonen in der Sonderausgabe den Dominoeffekt, den Lichtverschmutzung auf Funktionen und Stabilität von Ökosystemen haben kann.

Weltweit nimmt künstliche Beleuchtung zu – auch der Nachthimmel wird damit immer heller. Die Lichtverschmutzung, die jedes Jahr um bis zu zehn Prozent zunimmt, unterbricht die natürlichen

Lichtzyklen, die im Laufe der Erdgeschichte weitgehend konstant waren. Diese Zyklen sind für Organismen, die auf Licht als Energie- und Informationsquelle angewiesen sind, lebenswichtig. Bislang

konzentrierten sich Studien, die die Auswirkungen von Lichtverschmutzung untersucht haben, weitgehend auf die menschliche Gesundheit und auf einzelne Arten. Die Untersuchung ganzer Ökosysteme, in

denen Arten durch vielfältige Interaktionen miteinander verbunden sind, blieb hingegen meist außen vor. „Arten existieren nicht isoliert, sondern interagieren auf vielfältige Weise“, erklärt Dr.

Myriam Hirt von iDiv und der Universität Jena, die gemeinsam mit Dr. Remo Ryser die Herausgabe der Sonderausgabe redaktionell leitete. „Unser Ziel war es, besser zu verstehen, wie sich die Aufhellung

des Nachthimmels auf ganze Ökosysteme und die damit verbundenen Ökosystemleistungen auswirkt.“

Mithilfe des iDiv-Ecotrons, das aus mehreren kontrollierbaren Ökosystemen (sogenannten EcoUnits) besteht, simulierten und veränderten die Forscherinnen und Forscher die nächtlichen Lichtverhältnisse.

Zu den wichtigsten Ergebnissen in diesem Zusammenhang gehören: Die Auswirkungen von künstlichem Licht erreichen auch unterirdische Bodengemeinschaften und beeinflussen die Bodenatmung sowie die

Effizienz der Kohlenstoffnutzung. Künstliches Licht beeinflusst die Aktivität von Insekten, was unter anderem zu höheren Prädationsraten in der Nacht führte, es gab also mehr Jagdverhalten.

Künstliches Licht führt zu einer Verringerung der pflanzlichen Biomasse und Diversität, sowie zu Veränderung von Pflanzenmerkmalen, wie die Behaarung der Blätter

Durch künstliches Licht können sich die Zeiträume, in denen Arten aktiv sind, verschieben bzw. angleichen, was zu größeren Überschneidungen in deren Aktivität führt und letztlich den Fortbestand von Arten beeinflussen kann.

Die Studien zeigten auch, dass selbst geringe Intensitäten der Lichtverschmutzung – weniger als bei Vollmond – tiefgreifende Auswirkungen haben, nicht nur auf das Verhalten und die physiologischen

Reaktionen einzelner Arten, sondern sich auch auf komplexeren Ebenen widerspiegeln, etwa in Gemeinschaften und ökologischen Netzwerken, wie zum Beispiel Nahrungsnetzen. „Wie die einzelnen Arten auf

künstliches Licht reagieren und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, beeinflusst, wie das gesamte Ökosystem reagiert. So verändert beispielsweise eine Verschiebung der Aktivität von tagaktiven

und dämmerungsaktiven Arten in die Nacht die Aussterberisiken in der gesamten Artengemeinschaft“, sagt Dr. Remo Ryser von iDiv und der Universität Jena.

Eine weitere Studie in der Sonderausgabe untersuchte, wie künstliches Licht indirekte Kaskadeneffekte hervorruft, die sich auch auf den Menschen auswirken. So kann künstliches Licht bei Nacht zum

Beispiel die Häufigkeit und das Verhalten von Stechmücken beeinflussen. Die Studie zeigt, dass künstliches Licht zu Veränderungen in der zeitlichen Abfolge wichtiger Verhaltensweisen der Mücken

führt, wie der Wirtssuche, der Paarung und der Flugaktivität. Dies könnte weitreichende Folgen für die Übertragung von Krankheiten wie Malaria haben. In einer anderen Studie wurde untersucht, wie

verschiedene Beleuchtungsstrategien die negativen Auswirkungen von künstlichem Licht abmildern können. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass die Eindämmung von

Lichtverschmutzung einen nuancierten Ansatz erfordert, da die Auswirkungen auf die verschiedenen Arten sehr unterschiedlich sein können. Entsprechend könnten vorbeugende Maßnahmen möglicherweise

nicht universell anwendbar sein.

(Christine Coester)

Originalpublikation

(Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit iDiv-Affiliation fett gedruckt)

Myriam R. Hirt, Darren M. Evans, Colleen R. Miller, Remo Ryser (2023). Light pollution in complex ecological systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B, DOI: https://doi.org/10.1098/rstb/378/1892

|

|

||||

|

Jahrzehntelange Naturbeobachtungen enthüllen ein möglicherweise universelles Muster der globalen Artenhäufigkeit (08.09.2023) Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig. Diese sogenannte „globale Artenhäufigkeitsverteilung“ ist für intensiv untersuchte Artengruppen wie die Vögel mittlerweile lückenlos erfasst. Für andere Artengruppen wie die Insekten ist das Muster noch unvollständig. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der University of Florida (UF). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht. Sie zeigt, wie wichtig das Monitoring der Biodiversität ist, um die globale Artenhäufigkeit zu bestimmen und ihren Wandel zu verstehen.

Wissenschaftler haben im vergangenen Jahrhundert zwei bedeutende gSAD-Modelle vorgeschlagen: Laut dem Modell von R. A. Fisher, einem Statistiker und Biologen, sind sehr seltene Arten (solche mit wenigen Individuen) am häufigsten, und die Zahl der Arten nimmt ab, je mehr Individuen es von ihnen gibt (Log-Serien-Modell). F. W. Preston, ein Ingenieur und Ökologe, meinte dagegen, dass nur wenige Arten sehr selten sind und die meisten Arten eine mittlere Häufigkeit (an Individuen) aufweisen (Log-Normal-Modell). Trotz jahrzehntelanger Forschung wussten die Wissenschaftler bis heute nicht, welches Modell die globale Artenhäufigkeit am zutreffendsten beschreibt. Klar war, dass sich dieses Problem nur mit sehr vielen Daten lösen lässt. Die Autoren der Studie nutzten die Global Biodiversity Information Facility (GBIF) mit über einer Milliarde Artenbeobachtungen zwischen 1900 und 2019.

„Die GBIF-Datenbank ist eine fantastische Ressource für verschiedenste Fragen der Biodiversitätsforschung, vor allem deshalb, weil sie Daten aus der professionellen Forschung mit Daten von Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenführt“, sagt Erstautor Dr. Corey Callaghan. Er begann die Studie bei iDiv und an der MLU und arbeitet jetzt an der UF.

Die Forscher fanden ein potenziell universelles Muster, das erkennbar wird, sobald die Artenhäufigkeitsverteilung vollständig enthüllt ist: Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig – so wie es Prestons Log-Normal-Modell vorhersagt. Die Forscher stellten auch fest, dass dieses Muster erst für wenige Artengruppen wie Vögel oder Palmfarne vollständig enthüllt worden ist. Für alle anderen Artengruppen sind die Daten noch zu unvollständig.

„Wenn man nicht genügend Daten hat, sieht es so aus, als ob die meisten Arten sehr selten sind“, sagt der Letztautor der Studie, Prof. Henrique Pereira, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der MLU. „Aber wenn neue Beobachtungen hinzukommen, ändert sich das Bild. Dann sieht man, dass es tatsächlich mehr seltene als sehr seltene Arten gibt. Wir können diese Verschiebung sehr schön für Palmfarne und Vögel sehen, wenn wir die Artenbeobachtungen von 1900 bis heute vergleichen. Es ist faszinierend: Man sieht die sukzessive Enthüllung der wahren globalen Artenhäufigkeitsverteilung, so wie Preston sie vor vielen Jahrzehnten vorhergesagt hat. Wir sehen jetzt, dass er richtig lag.“

„Obwohl wir seit Jahrzehnten Arten beobachten und Daten sammeln, haben wir das typische Muster erst für wenige Artengruppen enthüllt“, so Callaghan. Die neue Studie hilft den Wissenschaftlern, den Enthüllungsgrad der Artenhäufigkeitsverteilungen abzuschätzen. Dies wiederum könnte eine weitere, langjährige Forschungsfrage beantworten: Wie viele Arten gibt es insgesamt auf der Erde? Die Studie zeigt, dass für einige Gruppen (Vögel, Palmfarne) fast alle Arten entdeckt und beschrieben worden sind, für andere (Insekten, Kopffüßer …) dagegen nicht.

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen könnten, Darwins Frage zu beantworten, warum manche Arten selten und andere häufig sind. Das von ihnen teilweise enthüllte, möglicherweise universelle Muster könnte auf grundlegende Mechanismen hinweisen, welche die unterschiedlichen Artenhäufigkeiten erklären. Während weiter geforscht wird, verändert unser Handeln die Häufigkeit von Arten. Dies erschwert die Aufgabe der Forscher: Sie müssen nicht nur verstehen, wie sich Artenhäufigkeiten natürlicherweise entwickeln, sondern auch wie sie gleichzeitig vom Menschen verändert werden.

Original-Publikation: |

||||

Fahrspuren im Wald schützen bedrohte Gelbbauchunke

04.10.2022

Sie sehen nach Zerstörung aus, schaffen aber wichtige Lebensräume: Fahrspuren auf Rückegassen im Wald. Die Gelbbauchunke braucht diese zum Überleben. Mit ihren herzförmigen Pupillen und dem

gelb-schwarz gemusterten Bauch ist sie ein besonderer, aber mittlerweile seltener Anblick in süddeutschen Wäldern. Sie ist stark gefährdet und streng geschützt. Herkömmliche Maßnahmen zum

Amphibienschutz eignen sich allerdings nicht zum Schutz der Pionierart Gelbbauchunke. Nun haben Forschende der Universität Hohenheim in Stuttgart ein nachhaltiges Schutzkonzept zur Herstellung von

Laichgewässern für die bedrohte Art erarbeitet. Sie empfehlen, Schutzmaßnahmen in die Waldbewirtschaftung zu integrieren. Infos und Praxis-Leitfaden: https://www.unkenschutz-bw.de

Schlammige Pfützen auf zerfurchten Waldwegen: Die Spuren der Forstwirtschaft stören das Bild einer vermeintlich unberührten Natur im Erholungsgebiet Wirtschaftswald. Der gefährdeten Gelbbauchunke

bieten solche Fahrspuren jedoch eine unverzichtbare Möglichkeit zur Vermehrung. Das zeigen die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Hohenheim.

Der globale Verbreitungsschwerpunkt der Gelbbauchunke liegt in Süddeutschland – daher trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für den weltweiten Erhalt dieser Art. Die Forschenden fanden

heraus, dass die gefährdete Unke langfristig nicht von herkömmlichen Maßnahmen im Amphibienschutz profitiert, sondern spezielle Schutzkonzepte benötigt. Der Grund dafür: Die Pionierart kann sich nur

in neu entstandenen, kurzlebigen Kleinstgewässern erfolgreich vermehren. Nur unmittelbar nach der Entstehung sind derartige Gewässer frei von Fressfeinden.

Die Dynamik des Entstehens und Vergehens von Kleinstgewässern war ursprünglich besonders in Auenlandschaften mit deren regelmäßigen Überschwemmungen gegeben. Da solche Landschaften in Deutschland

immer seltener werden, zieht es die Gelbbauchunke in Lebensräume, die eine ähnliche Störungsdynamik aufweisen – wozu die Wirtschaftswälder zählen.

Waldnutzung schafft seltene Laichgewässer

„Fahrspuren von Waldmaschinen auf Rückegassen schaffen ideale Laichgewässer für die Gelbbauchunke“, sagt Prof. Dr. Martin Dieterich, Leiter des Forschungsprojekts zum nachhaltigen Schutz der

Gelbbauchunke. Innerhalb des ersten Jahres dienen solche Fahrspuren als Lebensstätte, in der sich die bedrohte Art vermehren kann. Da Wirtschaftswälder im Zuge der Holzernte regelmäßig befahren

werden, entstehen Laichgewässer immer neu. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts belegen: Die Gelbbauchunke vermehrt sich in diesen neuen Pfützen besonders erfolgreich.

Von dauerhaft angelegten Gewässern zum Amphibienschutz profitiert die Gelbbauchunke langfristig nicht. „In Baggertümpeln vermehrte sich die Gelbbauchunke im ersten Untersuchungsjahr zwar besonders

gut“, berichtet Felix Schrell, Koordinator des Forschungsprojekts. Aber: „Bereits im zweiten Jahr siedeln sich in diesen permanenten Gewässern auch Fressfeinde der Gelbbauchunke an. Der Nachwuchs der

Pionierart hat dann keine Chance mehr zu überleben. Auch eine Sanierung dieser Gewässer, wie es für die Gelbbauchunke oft betrieben wird, bringt keinen populationserhaltenden

Reproduktionserfolg.“

Forscher empfehlen Integration des Artenschutzes in Waldnutzung

Die Empfehlung lautet: Fahrspuren im Wald sollen während der Laichsaison der Gelbbauchunke über den Sommer erhalten bleiben und dann eingeebnet werden. Durch gezieltes Befahren der Gassen können die

Spuren anschließend wieder neu entstehen.

Da die Fahrspuren bei Waldarbeiten ohnehin entstehen, fällt in der Forstwirtschaft kein besonderer Mehraufwand für den Artenschutz an. „Eine Win-Win-Situation für die Gelbbauchunke und für die

Bewirtschafter“, fasst Prof. Dr. Dieterich zusammen. Um Laichgewässer auch außerhalb der Rückegassen zu schaffen, können im Frühjahr zudem Fahrspuren auf Wildäckern angelegt und im Zuge der regulären

Bodenbearbeitung im Herbst wieder beseitigt werden.

Integrierter Artenschutz erfordert Akzeptanz in Bevölkerung und Naturschutz

Oft werden Fahrspuren auf Rückegassen unmittelbar nach den Waldarbeiten eingeebnet oder die Gassen vorbeugend mit Reisig bedeckt, sodass sich keine Pfützen bilden. Dadurch versuchen Forstleute

mögliche Beschwerden aus der Bevölkerung oder von Naturschutzverbänden zu vermeiden – denn in der öffentlichen Wahrnehmung gelten die Fahrspuren gemeinhin als Zerstörung des Ökosystems Wald. „Dabei

wird vergessen, dass Rückegassen gerade für den Bodenschutz im Wald ausgewiesen werden“, gibt Prof. Dr. Dieterich zu bedenken. „Denn so bleibt die Befahrung von Waldböden zur Holz-Ernte auf die

Rückegasse beschränkt. Die bereits vorgeschädigten Bereiche dienen im Fall der Gelbbauchunke dem Artenschutz.“

Die fehlende Akzeptanz erschwert einen nachhaltigen Schutz der Gelbbauchunke. „Wir möchten der Bevölkerung vermitteln: Artenschutz und Waldbewirtschaftung passen bei der Gelbbauchunke zusammen“, sagt

Felix Schrell. Ein wichtiger Aspekt des Schutzkonzepts ist daher die Öffentlichkeitsarbeit: Mit Exkursionen, Vorträgen, Flyern und Infotafeln informiert das Projekt über den Nutzen der

Fahrspuren.

HINTERGRUND: Forschungsprojekt zum Schutz der Gelbbauchunke

Das Projekt „Entwicklung nachhaltiger Schutzkonzepte für die Gelbbauchunke in Wirtschaftswäldern“ erforschte zwischen 2019 und 2021 Maßnahmen zum Schutz der Gelbbauchunke. Dabei wurde das

Wasserhaltevermögen verschiedener Kleingewässer sowie die tatsächliche Reproduktionszahl der Gelbbauchunke in den Gewässern untersucht.

Sorge um Grasfrosch und Erdkröte wächst

19.09.2022

Eine Auswertung der diesjährigen Amphibienwanderung in Bayern und eine genauere Auswertung der vorangegangenen Jahre zeigt: An den Amphibienzäunen werden jedes Jahr weniger Grasfrösche gefunden und die Erdkrötenbestände stagnieren auf niedrigem Niveau. Angesichts der diesjährigen Trockenheit ist zudem in 2023 eine weitere rapide Abnahme zu befürchten.

Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) hat neben den Daten für dieses Jahr auch weiteres Zahlenmaterial aus den vorangegangenen Jahren von 2019 bis 2021 ausgewertet. In die Analyse flossen Daten von 342

Wanderwegen aus 40 Landkreisen und Städten ein. In den drei trockenheitsgeprägten Jahren 2019 bis 2021 hat der Erdkrötenbestand gegenüber den zwölf Jahren davor (2007 bis 2018) um 18 Prozent

abgenommen, der Grasfroschbestand gar um 28 Prozent. Der Blick auf die Daten, die aus dem Jahr 2022 bereits vorliegen, offenbart im Vergleich dazu eine weitere alarmierende Abnahme um 18 Prozent beim

Grasfrosch. Erdkröten waren es wieder etwas mehr als 2021 (plus 11 Prozent), die Bestände sind aber noch immer weit vom langjährigen Mittel entfernt.

Tiefgreifende flächendeckende Landschaftseingriffe wie großflächige Entwässerung, Beseitigung zahlloser Kleingewässer, Flurbereinigung und Zerstörung von Feuchtgebieten und Auen haben bereits in der

Vergangenheit die Amphibien in Bayern massiv dezimiert. Mit der Klimakrise stehen wir nun vor einem zweiten dramatischen Rückgang. Geringe Niederschläge führen zu niedrigen Wasserständen in den

Laichgewässern der Amphibien. Trocknen sie bei ausbleibenden Frühjahrsniederschlägen aus, gehen Laich und Kaulquappen zugrunde. Die trockene Landschaft bietet zudem für die Hüpferlinge, also die das

Gewässer verlassenden Jungtiere, sehr ungünstige Bedingungen. Viele verenden schon auf dem Weg vom Laichgewässer in den Sommerlebensraum. In trockenen Sommern können sich die Amphibien-Weibchen auch

weniger Reserven anfressen, die aber für die Paarungsbereitschaft notwendig sind.

Hintergrund:

Aktive des BN betreuen jedes Jahr im Frühjahr in ganz Bayern über 600 Amphibienzäune, die an den die Wanderwege zwischen Sommerlebensraum und Laichgewässer kreuzenden Straßen aufgestellt werden.

Dabei prüfen Sie bis zu acht Wochen lang bei Wind und Wetter morgens und abends die an den Fangzäunen eingelassenen Eimer, notieren sich die Anzahl der darin vorkommenden Arten und bringen sie sicher

über die Straße. Mit tausenden von Helfer/innen und jährlich bis zu 500.000 vor dem Straßentod geretteten Tieren ist es Europas größte Artenrettungsaktion.

Für die zentrale Erfassung der Daten gibt es die BN-Amphibiendatenbank auf https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/amphibien/wanderwege

Miscanthus und Wildblumen für nachhaltige Bioenergie vom Acker

12.09.2022

Studie mit Beteiligung der Uni Hohenheim zeigt positive Effekte einer Beimischung von Blühpflanzen zu Miscanthus bei der energetischen Nutzung.

Ein Plus für die Artenvielfalt – und zugleich bessere Verbrennungseigenschaften, so die Idee: Blühpflanzen wirken sich bei der Energieerzeugung mit Miscanthus rundum positiv aus. Das

hochwachsende Gras ist eine wichtige Biomasse-Pflanze in der Bioökonomie, besonders auch zur Energiegewinnung. Um die biologische Vielfalt zu fördern, könnte Miscanthus gemeinsam mit

einheimischen, mehrjährigen Blühpflanzen wie Rainfarn, Beifuß, Wilde Karde und Gelber Steinklee angebaut werden. Ein Team von Forschenden der Universität Hohenheim in Stuttgart, des

Forschungszentrums Jülich und der Hunan Agricultural University in China hat nun untersucht, wie sich – neben dem Plus für das Ökosystem – die vier ausgewählten Wildpflanzenarten als Additive auf die

Verbrennung von Miscanthus zur Energieerzeugung auswirken. Erste Ergebnisse sind jetzt in einer Studie in der renommierten Fachzeitschrift „Renewable and Sustainable Energy Reviews“

erschienen: https://doi.org/

Miscanthus ist eine sogenannte ausdauernde Pflanze: Sie überdauert mehrere Jahre und treibt immer wieder aus. Sie kann je nach Standortgüte über 15 bis 20 Jahre genutzt werden und

erreicht eine Höhe von über drei Metern. Verwendet wird die Biomasse der Pflanze zum einen in Form von Pellets oder Briketts zur Energiegewinnung mittels Verbrennung. Zum anderen kommt sie als

Rohstoff für die Industrie zum Einsatz, zum Beispiel für Bau- und Dämmstoffe oder in der Zellstoffindustrie. In Deutschland wird Miscanthus gegenwärtig auf etwa 4.500 Hektar Fläche

angebaut.

In einer projektunabhängigen Kooperation verwendeten die Wissenschaftler:innen der Universität Hohenheim, der Hunan Agricultural University und der Jülicher Institute für Pflanzenwissenschaften sowie

Werkstoffstruktur und -eigenschaften für ihre Studie Rohstoffproben von Miscanthus sowie von vier ausgewählten heimischen Wildpflanzenarten. Ihr Ziel war es, die Verbrennungseigenschaften

sowie den höheren Heizwert unterschiedlicher Mischungen zu untersuchen.

Mehr Artenvielfalt auf dem Acker

Die Wildpflanzen waren Wilde Karde und Gelber Steinklee (zweijährig) sowie Rainfarn und Beifuß (ausdauernd). Sie hatten sich in Vorstudien wegen ihres Biomasseertrags und Blühangebots als

vielversprechend herausgestellt. „Die Integration dieser heimischen Blühpflanzen in mehrjährige Anbausysteme zur Biomasseerzeugung für die energetische Verwertung könnte sich positiv auf

Artenvielfalt und die Resilienz in nachhaltigen Agrarsystemen auswirken“, erläutert Dr. Moritz von Cossel, leitender Wissenschaftler der Studie von der Universität Hohenheim.

Die Ergebnisse der neuen Studie bestätigen nun, dass dies eine gute Auswahl war: Die Wildpflanzen zeigten im Vergleich zu reinem Miscanthus bessere Verbrennungseigenschaften und ein besseres

Ascheschmelzverhalten auf – und das bei ähnlich hohen Heizwerten von 16,3-17,5 Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg). Zum Vergleich: Holzpellets haben einen Wert um die 18 MJ/kg.

Höhere Effizienz, geringere Kosten bei der Verbrennung mit Wildpflanzen-Beimischung

Das Ascheschmelzverhalten zeigt an, bei welchen Temperaturen in einem Ofen die Asche eines Brennstoffs zu schmelzen beginnt und dadurch Schlacken entstehen, die sich ablagern und die Effizienz des

Ofens beeinträchtigen. „Die Studie bringt den Nachweis, dass ab einer Beimischung von 30 Prozent Wildpflanzen zur Miscanthus-Biomasse die Ascheschmelztemperatur um 20 Prozent von 1.000 auf

1.200 Grad Celsius signifikant erhöht ist“, erläutert Dr. Nicolai David Jablonowski, Ko-Autor der Studie vom Institut für Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich. „Die Mischung von

Wildpflanzen und Miscanthus verbessert also die Verbrennungsqualität. Das führt zu einer Effizienzsteigerung und einer Kostenreduzierung im Betrieb der Anlage“.

Das bessere Ascheschmelzverhalten erklärt sich aus der unterschiedlichen biochemischen Zusammensetzung von Miscanthus und den Wildpflanzen: Letztere enthalten höhere Anteile von Kalzium und

Magnesium – diese bilden bei der Verbrennung Mischphasen mit Miscanthus-Aschebestandteilen, was zu einer höheren Schmelztemperatur führt als bei reiner Miscanthus-Asche. Durch die

schrittweise Erhöhung der Wildpflanzen-Biomasse konnten in dieser Studie wichtige Hinweise auf eine ideale Zusammensetzung jedes Gemischs im Hinblick auf Brennwert, Ascheschmelzverhalten und

Verschlackung gefunden werden.

In einem nächsten Schritt könnten Langzeitstudien zeigen, ob der gemeinsame Anbau von Miscanthus und Wildpflanzen in größerem Umfang nicht nur zu einer größeren Artenvielfalt in der

Landwirtschaft führt, sondern im Sinne einer ganzheitlich nachhaltigen Bioökonomie auch rein wirtschaftlich Sinn macht. Die Einsparungen bei den Kosten der Verbrennung müssten dazu größer sein als

das, was an Einnahmen durch die geringeren Erträge bei der Wildpflanzen-Biomasse verloren geht. Dies hängt stark von den jeweiligen Standortbedingungen ab.

Originalveröffentlichung:

M. von Cossel, F. Lebendig, M. Müller, C. Hieber, Y. Iqbal, J. Cohnen, N.D. Jablonowski, Improving combustion quality of Miscanthus by adding biomass from perennial flower-rich wild plant

species, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 168, 2022, 112814, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.

Nordamerikanische Vögel folgen wandelndem Klima nur teilweise

Klima-Entkopplung bei Lebensraumspezialisten besonders ausgeprägt

17.07.2022

Manche nordamerikanischen Vogelarten leben zunehmend an Orten, die nicht ihren bevorzugten klimatischen Bedingungen entsprechen. Dieses Phänomen der Klima-Entkopplung ist besonders ausgeprägt bei solchen Arten, die auf bestimmte Lebensräume spezialisiert sind. Obwohl das Klima nun anderorts günstigster für sie sein mag, verharren diese Tiere teilweise in ihren angestammten Lebensräumen. Dies sind die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Biologischen Station Doñana, die jetzt in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht worden ist. Die bei einem Viertel der untersuchten Vogelarten festgestellte Klima-Entkopplung kann diese Arten zusätzlich belasten und Bestandsrückgange verstärken.

Wenn die für eine bestimmte Art klimatisch geeigneten Orte einerseits und ihre tatsächliche Verbreitung und Häufigkeit andererseits zunehmend auseinanderklaffen, spricht man von Klima-Entkopplung. So lebt beispielsweise die Heuschreckenammer (Ammodramus savannarum) im nordamerikanischen Grasland, einem Lebensraum, der zunehmend verloren geht. Die hohe Spezialisierung der Heuschreckenammer in Verbindung mit dem Verlust intakter Lebensräume schränkt diese Art beim Einstellen auf ihre klimatische Nische stark ein. Das äußerst sich in starken Bestandsrückgängen und dem lokalen Aussterben der einst weit verbreiteten Art.

Ein Forscherteam unter der Leitung von iDiv, der Universität Leipzig und der MLU hat die besten verfügbaren Daten über die zeitliche Entwicklung von Vogelpopulationen aus dem North American Breeding Bird Survey (BBS) ausgewertet und festgestellt, dass mindestens 30 der 114 untersuchten nordamerikanischen Vogelarten (26 %) in den vergangenen 30 Jahren dem sich wandelnden Klima nur teilweise gefolgt sind. Das bedeutet, dass sich ihre Verbreitung und ihre Häufigkeit im Laufe der Zeit zunehmend vom lokalen Klima entkoppelt haben. Die Gründe dafür können für jede Art unterschiedlich sein. Einige neigen vielleicht dazu, in Gebieten zu bleiben, in denen sie schon immer gelebt haben, andere könnten in ihrer Verbreitung und Häufigkeit durch klimaunabhängige Ressourcen und Lebensräume eingeschränkt sein. Weitere könnten aufgrund globaler Veränderungen bereits so im Rückgang begriffen sein, dass sie sich nicht mehr auf wandelnde Klimabedingungen einstellen können. Bei 11 von 114 der untersuchten Arten (ca. 10 %) gab es hingegen einen gegenläufigen Trend – eine Klima-Kopplung. Die Verbreitung und Häufigkeit dieser Arten stimmten also mit ihren klimatisch bevorzugten Bedingungen zunehmend überein. Bei den übrigen Arten fanden sich weniger Anhaltspunkte für Klima-Kopplung oder Klima-Entkopplung – d. h. die Passgenauigkeit von Verbreitung und Häufigkeit einerseits und artspezifischem Klimaoptimum andererseits blieb stabil.

„Ein Ergebnis hat uns besonders überrascht: Der allgemeine Trend der Klima-Entkopplung hat sich anscheinend nicht verlangsamt“, sagt der Erstautor Dr. Duarte Viana, der den Großteil der Studie während seiner Anstellung bei iDiv und der Universität Leipzig durchführte und jetzt an der Biologischen Station Doñana in Sevilla arbeitet. „Dies deutet auf eine mögliche Rückkopplung zwischen der Klima-Entkopplung und dem Rückgang der Populationen hin, die sich angesichts zahlreicher globaler Veränderungen ergeben könnte“, fügt er hinzu.

Die Forscher konnten zeigen, dass die Klima-Entkopplung bei Lebensraumspezialisten stärker ausgeprägt war als bei Generalisten. Diese Spezialisten haben möglicherweise größere Schwierigkeiten in

zunehmend veränderten Landschaften die richtigen Kombinationen aus geeigneten Lebensräumen und Klimabedingungen zu finden.

„Wir haben auch festgestellt, dass die Klima-Entkopplung bei Arten, die als bedroht gelten und deren Populationsgröße abnimmt, stärker ausgeprägt ist“, sagt Senior-Autor Prof. Dr. Jonathan Chase, Leiter der Forschungsgruppe Biodiversitätssynthese bei iDiv und an der MLU. „Es gibt viele bekannte Faktoren, die zum Rückgang der Populationen vieler Vogelarten beitragen, aber unsere Studie fügt unserem Verständnis der möglichen Ursachen für einige dieser Veränderungen eine neue Facette hinzu – dass nämlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Arten unter ihren optimalen Klimabedingungen leben, während sich die Welt um sie herum verändert. Wie beim sprichwörtlichen Kanarienvogel in der Kohlemine sollten wir Menschen diese Veränderungen als Warnung verstehen, dass wir wahrscheinlich bald in ähnlicher Weise an Orten leben werden, die außerhalb unserer optimalen Klimaspanne liegen.“

Originalveröffentlichung:

(Forscher mit iDiv-Affiliation und Alumni fett gesetzt)

Viana, S. D., Chase, J. (2022): Increasing climatic decoupling of bird abundances and distributions. Nature Ecology & Evolution. DOI: 10.1038/s41559-022-01814-y

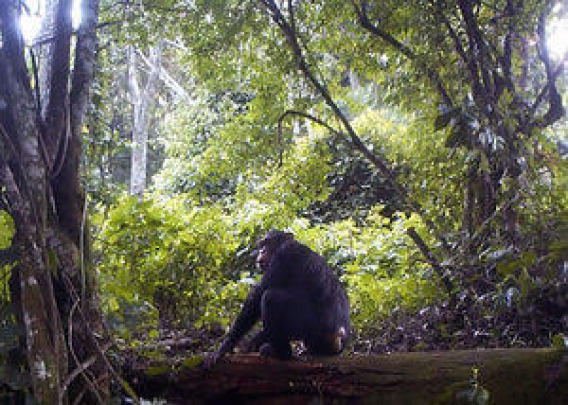

Erbguterfassung wildlebender Schimpansen – Neue Analysemethoden ermöglichen Einblicke in die Evolution von Schimpansen

02.06.2022

Den größten genetischen Katalog wildlebender Schimpansenpopulationen in Afrika hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Instituts für Evolutionsbiologie (IBE), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) und der Universität Leipzig erstellt. Erstmals wurden die genetischen Informationen aus Hunderten von Kotproben aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Tiere sequenziert. Dieser Katalog, der in der Fachzeitschrift Cell Genomics veröffentlicht wurde, trägt maßgeblich zur Klärung der Evolutionsgeschichte dieser Menschenaffen bei. Darüber hinaus kann er helfen, Routen und Quellen des illegalen Handels zu kartieren, die zum Schutz dieser bedrohten Art genutzt werden können.

Im Gegensatz zum Menschen sind archäologische Funde der Vorfahren von Schimpansen kaum erhalten oder in Aufzeichnungen festgehalten worden. Fossilien von Schimpansen fehlen fast ganz. Entsprechend

sind die genetischen Informationen der heutigen Populationen die wesentliche Grundlage für die Beschreibung ihrer Evolutionsgeschichte und ihrer genetischen Vielfalt sowie für ihren Schutz.

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des IBE in Barcelona zusammen mit iDiv, MPI-EVA und der Universität Leipzig, hat nun den bisher umfangreichsten Katalog der genetischen Vielfalt

von Populationen wildlebender Schimpansen erstellt. Genetische Informationen wurden Hunderten von Schimpansen-Kotproben entnommen. Erstmals wurden für die Auswertung Methoden zur Analyse alter DNA

angewandt.

Der erste Genomatlas für Schimpansen aus nicht-invasiven Proben

„Um aus den Kotproben genetische Informationen zu gewinnen, nutzten wir erstmals Methoden, die ursprünglich für die Untersuchung alter DNA, etwa der der Neanderthaler, entwickelt wurden. Wir haben diesen Ansatz auf eine noch nie dagewesene Anzahl von Schimpansenproben aus dem Feld angewandt“, betont Prof. Tomàs Marquès-Bonet, leitender Forscher des IBE und Letztautor der Studie.

Rekonstruktion der Evolutionsgeschichte der Schimpansen als Beitrag für Ihren Schutz

Mit diesem umfangreichen Datensatz bringen die Autoren Licht in die demografische Vergangenheit der Schimpansen und liefern weitere Beweise für die genetische Differenzierung der vier anerkannten Unterarten und den Austausch zwischen ihnen.

So stellte das Forschungsteam fest, dass geografische Faktoren wie Flüsse Barrieren für den Genfluss zwischen Schimpansenunterarten oder -gemeinschaften darstellen. Darüber hinaus zeigen die Autorinnen und Autoren potentielle Muster für die Wanderung, Vernetzung und Isolation zwischen Schimpansengruppen auf, die die genetischen Variationen dieser Populationen in den letzten 100.000 Jahren geprägt haben.

„Unser Ansatz ist sehr hilfreich bei der Ermittlung von Barrieren und natürlichen Korridoren zwischen Populationen. Damit können wir wertvolle Informationen zum Schutz der Tiere liefern“, sagt Dr. Clàudia Fontserè hinzu, Forscherin der IBE-Gruppe für vergleichende Genomik und Erstautorin der Studie.

„Wie wir Menschen haben auch Schimpansen eine komplexe Evolution hinter sich. Ihre Dynamik und die Gebiete, in denen frühere und heutige Kontakte zwischen Populationen bestehen, müssen eindeutig identifiziert werden, um zum Schutz dieser gefährdeten Art beizutragen“, betont Dr. Mimi Arandjelovic, Forscherin am iDiv, MPI EVA und der Universität Leipzig. Arandjelovic ist ebenfalls Letztautorin der Studie und Co-Direktorin des Pan African Programme: The Cultured Chimpanzee (PanAf), eines Konsortiums von Forscherinnen und Naturschützern von Schimpansen aus Afrika, Europa und Nordamerika.

Genetik im Kampf gegen den illegalen Handel

Mit Hilfe der neuentwickelten Gendatenbank konnte das Team zuverlässig den Herkunftsort der Tiere bestimmen, was bisher nicht möglich war. Die Methode kann aber auch direkt für den Schutz von Schimpansen eingesetzt werden, etwa um illegale Handelsrouten für Wildtierprodukte und Waisenkinder zu identifizieren. „Beschlagnahmte Schimpansen stammen in der Regel von Orten, die nur wenige hundert Kilometer von der Fundstelle entfernt sind. Die genetische Auswertung der Kotproben kann so zuverlässige Informationen darüber liefern, welche Regionen vorrangig geschützt werden sollten“, fügt Marquès-Bonet hinzu. Die entwickelte Methodik wird bereits bei Schutzprojekten für andere Primaten- und Säugetierarten angewendet.

(Basierend auf einer Medienmitteilung des Instituts für Evolutionsbiologie (IBE), Barcelona)

Originalpublikation:

Fontserè, C., …, Junker, J., …, Kühl, H. S., …, Arandjelovic, M., Marquès-Bonet, T. (2022): Population dynamics and genetic connectivity in recent chimpanzee history. Cell Genomics. DOI: 10.1016/j.xgen.2022.100133

|

Fotos von Amazonastieren liefern umfangreiche Daten zur Artenvielfalt Ein internationales Forschendenteam hat die größte Datensammlung aus Kamerafallen über Tiere des Amazonas-Regenwaldes veröffentlicht. Die Sammlung umfasst derzeit über 120.000 Datensätze mit Zeit- und Ortinformationen. Sie wird die Forschung über den Bestand, die Vielfalt und die Lebensraumbedingungen von Jaguaren, Tukanen, Harpyien und vielen anderen gefährdeten Regenwaldarten verbessern und zu deren Schutz beitragen. 147 Wissenschaftler aus 122 Forschungseinrichtungen und Naturschutzorganisationen arbeiteten unter der Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zusammen, um diese neue Datenbank aufzubauen, die auf Kamerafallenfotos basiert. Sie wurde jetzt in der Zeitschrift Ecology veröffentlicht.

Ein internationales Forscherteam hat nun erstmals Daten von zahlreichen Kamerafallenstudien aus verschiedenen Regionen des Amazonas zusammengestellt. Das Ergebnis ist die bisher umfassendste Datenbank zu Säugetier-, Vogel- und Reptilienarten in dieser Region. Insgesamt wurden 120.849 Datensätze zu 289 Arten aus den Jahren 2001 bis 2020 gesammelt und vereinheitlicht. Die Daten liefern Informationen aus 143 Untersuchungsgebieten im gesamten Amazonasbecken – einem Gebiet von fast 8,5 Millionen Quadratkilometern, das sich über die Staaten Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Peru, Surinam und Venezuela erstreckt.

„Unsere Datenbank verbessert die Informationslage über Wirbeltiere im Amazonasgebiet erheblich“, sagt Ana Carolina Antunes, Doktorandin an der Universität Jena und Mitglied der iDiv-Forschungsgruppe Biodiversitätstheorie. Bisher war das Wissen über die Anzahl, die Vielfalt, die Verbreitungsmuster und das Verhalten der Arten in diesem Gebiet sehr lückenhaft und daher spärlich. Die Informationen waren über viele Einzelveröffentlichungen, graue Literatur und unveröffentlichte Rohdaten verstreut. Diese Datenbank ermöglicht nun groß angelegte Analysen der zeitlichen und räumlichen Veränderungen der Populationsdichten und der Aufenthaltsmuster der Tiere.

„Mit den Kameras kann man nicht nur schöne Fotos von den Tieren machen. Sie liefern auch weitere wichtige Daten, aus denen sich ableiten lässt, wie sich der Klimawandel und die vom Menschen verursachten Landschaftsveränderungen auf Tiere und ihre Lebensräume in großem Maßstab auswirken. Dieses Wissen kann helfen, Schutzmaßnahmen für Tierarten zu entwickeln, die durch diese Veränderungen besonders bedroht sind“, sagt Antunes. So kann die Datenbank dazu beitragen, den Jaguar im Amazonaswald zu schützen, indem sie genauere Lebensraumanalysen liefert: Aussagen darüber, welche Lebensräume den Bedürfnissen des Jaguars am besten entsprechen und welche nicht. Die Ergebnisse der Analysen können für die Kartierung und Ausweisung von Schutzgebieten genutzt werden. Sie bestätigen auch die Bedeutung der bereits ausgewiesenen Schutzgebiete für den Jaguar und seine Beutetiere.

Die bisher fragmentierten Daten, die nur kleinere Gebiete abdeckten, erlaubten nur sehr spärliche Aussagen über die großräumigen Lebensräume, die Jaguare benötigen. Die Datenbank verbessert auch die Möglichkeiten zum Vergleich der Populationsdichten zwischen geschützten und nicht geschützten Gebieten. Und was die Datenanalyse für den Schutz des Jaguars ermöglicht, gilt natürlich auch für Ozelots, Tapire, Pekaris und viele mehr.

Die Amazonas-Kamerafallen-Datenbank ist Teil der „Amazonas-Datenreihe“, einer Initiative, die 2017 mit der „Atlantik-Reihe“, der „Brasilien-Reihe“ und der „Neotropischen Reihe“ gestartet wurde und von Milton Ribeiro und Mauro Galetti von der Staatlichen Universität São Paulo (UNESP) in Brasilien geleitet wird. Ribeiro, der auch Senior-Autor dieser Studie ist, fügt hinzu: „Insgesamt ermöglichen uns diese Daten, unser Potenzial zur Beantwortung wichtiger Fragen im Zusammenhang mit der Erhaltung und der Entwicklung der öffentlichen Politik zu erweitern“ (Urs Moesenfechtel)

Originalpublikation: Antunes, A. C., Galetti, M., Ribeiro, M. C. et al. (2022): AMAZONIA CAMTRAP: A dataset of mammal, bird, and reptile species recorded with camera traps in the Amazon forest. Ecology. DOI: 10.1002/ecy.3738 |

||||

Seltene Beobachtung zweier erwachsener Jaguare (Panthera onca) bei der gemeinsamen Nahrungssuche, wahrscheinlich während der Brutzeit in den Várzea-Auenwäldern des Mamirauá Sustainable Development Reserve (MSDR), Zentralamazonien (Bild: www.mamiraua.org)

Nur wenige Schmetterlinge mögen das Stadtleben

Forscher erfassen Anpassungsfähigkeit von 158 Falterarten an die Urbanisierung

31.05.2021

Halle/Jena/Leipzig. Die sich stark ausbreitenden städtischen Lebensräume dürften auf lange Sicht einen Großteil von Schmetterlingsarten gefährden. Das vermelden Forschende vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) in der Fachzeitschrift Global Change Biology. Nur Generalisten, die große Temperaturschwankungen tolerieren und sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren, profitieren voraussichtlich von den menschlich geprägten Lebensräumen. Die Autoren empfehlen, zur Erhaltung der Artenvielfalt die Bedürfnisse von spezialisierten Schmetterlingsarten in der Städte- und Raumplanung zu berücksichtigen.

Die Veränderung von Lebensräumen, etwa durch Urbanisierung, ist eine der wichtigsten Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Weltweit wird bis 2050 ein Zuwachs der Siedlungen und Städte von 2 - 3 Millionen Quadratkilometern – etwa der Hälfte der Fläche von Grönland – prognostiziert. Natürliche und naturnahe Lebensräume werden so nach und nach durch urbane Lebensräume mit völlig neuen Bedingungen ersetzt.

Wie die Wildtiere sich auf solch fundamentale Veränderungen einstellen können, istvorwiegend nur für wenige Artengruppen wie etwa Säugetiere und Vögel untersucht. „Um jedoch Vorhersagen zur Entwicklung der biologischen Vielfalt als Ganzes machen und aktuelle Phänomene wie das Insektensterben bekämpfen zu können, braucht es gesichertes Wissen auch für andere Artengruppen“, sagt Erstautor der Publikation Dr. Corey Callaghan, Postdoktorand am iDiv und an der MLU. Allerdings sei die Datengrundlage hier wesentlich schlechter. „Schmetterlinge bieten jedoch den Vorteil, dass sie beliebt bei vielen Menschen sind, die ehrenamtlich deren Vorkommen erfassen, was eine verhältnismäßig gute Datengrundlage schafft.“

Großteil der Schmetterlinge durch Urbanisierung gefährdet

Um herauszufinden, wie Schmetterlinge auf die zunehmende Urbanisierung reagieren und welche Arten sich daran anpassen können, werteten die Wissenschaftler über 900.000 Einträge zu 158 Schmetterlingsarten in Europa aus der Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aus. Dabei handelt es sich um das größte frei zugängliche Portal für Biodiversitätsdaten zu allen Arten, in das auch viele ehrenamtliche Daten einfließen.

Die Verbreitungsdaten zeigten, dass die Mehrheit (79 %) der Schmetterlingsarten die Städte meidet. Immerhin 25 der 158 Arten kamen im städtischen Umfeld häufiger vor als in anderen Lebensräumen, allen voran der Gelbe C-Falter (Polygonia egea). Die geringste Affinität zum Stadtleben zeigte der Kleine Maivogel (Euphydryas maturna). „Überraschend war, dass wir so klare Muster über den gesamten europäischen Kontinent hinweg gefunden haben“, sagt Callaghan. „Der Grad der Stadtaffinität deutet darauf hin, welche Arten künftig voraussichtlich zu den Gewinnern und Verlierern der Urbanisierung gehören.“

Generalisten sind Gewinner, Spezialisten Verlierer des Städtebaus

Zudem untersuchten die Forscher, welche Merkmale solchen Arten ihre Stadtaffinität verliehen. Es stellte sich heraus, dass vor allem Generalisten sich gut an den städtischen Lebensraum anpassen können, also solche Arten, die sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren und starke Temperaturschwankungen aushalten können. Außerdem war den Gewinnern gemein, dass sie grundsätzlich mehr Zeit des Jahres Flugaktivität zeigten und sich mehrmals im Jahr fortpflanzten. Spezialisierte Arten hingegen, die stark von einer bestimmten Pflanze oder Pflanzengemeinschaft und Klimabedingungen abhängen, dürften künftig im städtischen Umfeld nicht so gut zurecht kommen.

„Mit unserer Methode konnten wir zeigen, dass sich Artmerkmale wie Temperatur- und Lebensraumpräferenzen gut als Anhaltspunkte nutzen lassen, um vorherzusagen, welche Arten am empfindlichsten auf menschliche Aktivitäten reagieren, um sie bei Schutzmaßnahmen zu priorisieren“, sagt Mitautorin Dr. Diana Bowler vom iDiv und der FSU.

Bedürfnisse von Spezialisten in Planung berücksichtigen

Um den Verlust der Artenvielfalt durch Urbanisierung aufzuhalten, sehen es die Autoren als notwendig an, dass Stadt- und Regionalplaner künftig das Vorkommen von Nahrungsarten und Wirtspflanzen besonders von spezialisierten Schmetterlingen sicherstellen. „Jeder Gartenbesitzer kann aber auch selbst mithelfen, indem er heimische Pflanzen wählt,” meint Callaghan.

„Unsere Arbeit veranschaulicht die Kraft der Bürgerwissenschaft und Datenportalen wie GBIF,”, sagt Letztautor Prof. Dr. Henrique Pereira vom iDiv und der MLU. „Die meisten der von uns verwendeten Schmetterlingsbeobachtungen aus der GBIF-Datenbank wurden von Freiwilligen in ganz Europa zusammengetragen. Jeder kann dazu beitragen, das Wissen über die Auswirkungen unserer Lebensweise auf die biologische Vielfalt zu vergrößern.” Ein sehr einfacher Weg sei es, Smartphone-Apps wie iNaturalist oder naturgucker zu nutzen. Diese speisen ihre Daten direkt in die GBIF-Datenbank ein und stellen sie Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung, um besser zu verstehen, wie es der biologischen Vielfalt auf unserem immer stärker veränderten Planeten geht.

Diese Forschungsarbeit wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; FZT-118).

Sebastian Tilch

Originalpublikation:

(Forscher mit iDiv-Affiliation fett)

Callaghan, C. T., Bowler, D. E., Pereira, H. M. (2021): Thermal flexibility and a generalist life history promote urban affinity in butterflies. Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.15670

Ansprechpartner: |

| Dr. Corey Callaghan (spricht Englisch) Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle - Jena - Leipzig Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) E-Mail: corey.callaghan@idiv.de |

Braune Hundezecke gesucht:

Uni Hohenheim bittet Hundehalter erneut um Mithilfe

Eingeschleppte Braune Hundezecke liebt warmes Klima und Wohnungen / Forscherin bittet wieder um Zusendung auffälliger Zecken / alle Infos: https://hundezecken.

Hundehalter aufgepasst: Die eigentlich in Nordafrika heimische Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) scheint sich auch in Deutschland wohl zu fühlen – vor allem in Wohnungen mit

Hunden, wo sie schnell zur Plage werden kann. Hundebesitzerinnen und -besitzer sollten deshalb darauf achten, dass ihr vierbeiniger Gefährte aus dem Urlaub keine unerwünschten „Souvenirs“ mit nach

Hause bringt. Denn inzwischen ist die Braune Hundezecke auch im Mittelmeerraum und der Schweiz zu finden, sogar aus den Niederlanden wurde über erste Funde berichtet. So kann sie immer mal wieder

nach Deutschland eingeschleppt werden. Um mehr über die Zecke und ihre Verbreitung zu erfahren, bitten die Zeckenexpertinnen der Universität Hohenheim in Stuttgart auch dieses Jahr wieder darum,

Funde der Braunen Hundezecke mit Bild zu melden. Alle Informationen unter: https://hundezecken.

Sie reist wohl aus dem Urlaub mit nach Deutschland, vermutet Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Parasitologin und Expertin für Zecken an der Universität Hohenheim: „Wir gehen davon aus, dass die Braune

Hundezecke mit Hunden, die mit ihren Haltern im Auslandsurlaub waren, nach Deutschland kommt. Es wurden aber auch bereits Exemplare an Hunden gefunden, die ihren Hof nie verlassen hatten – ein

Hinweis darauf, dass die Art hier möglicherweise bereits Fuß gefasst hat.“

Zwar wurden in dieser Zeckenart bisher keine FSME- oder Borreliose-Erreger festgestellt, sie kann aber typische Hundekrankheiten aus dem Mittelmeerraum, wie Ehrlichiose und Babesiose übertragen.

„Obwohl der Hund ihr bevorzugter Wirt ist, werden auch gelegentlich Menschen gestochen. Wenn sie eine Blutmahlzeit benötigt, ist sie nicht wählerisch“, so Prof. Dr. Mackenstedt. „Auf diese Weise kann

die Braune Hundezecke unter Umständen auch die Erreger für das Mittelmeerfleckfieber weitergeben.“

Eine Braune Hundezecke kommt selten allein

Beim Hund verursacht der Stich einer einzelnen Braunen Hundezecke meist lediglich geringe Hautirritationen. Doch kommt eine Braune Hundezecke selten allein. Häufig sitzen mehrere bis viele dieser

Plagegeister sehr dicht nebeneinander, wenn sie ihre Blutmahlzeit aufnehmen.

„Dabei bevorzugen sie gut durchblutete Körperbereiche des Hundes mit dünner Haut, wie beispielsweise Ohren, Leisten, Achselhöhlen, der Rücken oder die Zehenzwischenräume“, erläutert Katrin Fachet,

Doktorandin im Fachgebiet Parasitologie.

Nicht jede Zecke auf dem Hund ist dabei jedoch automatisch die Braune Hundezecke, fügt Katrin Fachet hinzu. „Die Braune Hundezecke wird aus dem Mittelmeerraum durch Ihren Hund nach Deutschland

eingeführt. Dabei ist der Hund das Entscheidende.“

Wohnräume als idealer Lebensraum

Gelangen die Zecken mit dem Hund oder beispielsweise seinem Hundebett nach Deutschland, können sie, anders als unser Gemeiner Holzbock, sehr gut in Wohnungen überleben und sich dort sogar vermehren.

„Um die 25 Grad und trocken – so hat sie es am liebsten“, sagt Katrin Fachet. „Und wenn dann noch ein Hund in der Nähe ist, hat die Braune Hundezecke den idealen Lebensraum für sich gefunden.“

Hauptsächlich halten sich die Zecken an den Orten auf, an denen die Hunde die Nächte oder lange Ruhezeiten verbringen, wie zum Beispiel dem Hundebett oder in der Hundehütte. Nach einer Blutmahlzeit

verlassen sie ihren Wirt und ziehen sich in Spalten und Ritzen zurück. Dann findet man die Braune Hundezecke hinter Fußleisten, unter Dielen und hinter Tapeten oder in Natursteinwänden. In der

Wohnung kann die Braune Hundezecke so schnell zu einer sehr unangenehmen Plage werden. Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, empfehlen die Expertinnen eine wirksame Zeckenprophylaxe. Der

Tierarzt kann hier beraten.

Aber auch bei einem Befall müsse man aber nicht gleich die Abrissbirne schwingen, betont Prof. Dr. Mackenstedt: „Es ist zwar nicht schön und mehr als ärgerlich, wenn die Braune Hundezecke sich in der

Wohnung eingenistet hat, aber man kann durchaus etwas dagegen tun, und gerne unterstützen wir dabei auch die Betroffenen.“

Forschung zur Braunen Hundezecke

Insgesamt ist jedoch noch wenig über die Braune Hundezecke bekannt. Wie gelangt die Zecke überhaupt nach Deutschland? Welche Krankheitserreger kann sie übertragen? Kann sie auch von Hund zu Hund

weitergegeben werden? Das sind Fragen, mit denen sich Wissenschaftlerinnen von der Universität Hohenheim seit zwei Jahren beschäftigen.

In ihrer Doktorarbeit konnte Katrin Fachet schon 21 Funde genauer analysieren: „Bei der Braunen Hundezecke interessiert uns unter anderem, ob sie aufgrund der veränderten Wetter- und Klimabedingungen

und den wärmeren Wintern auch außerhalb von Wohnungen überleben kann. Hierzu brauchen wir noch mehr Daten. Wir sind dankbar für jede eingesendete Braune Hundezecke, die wir im Labor erforschen

können.“

Parasitologie der Universität Hohenheim bittet Hundehalter wieder um Mithilfe

Deswegen bittet sie auch dieses Jahr wieder um die Mithilfe der Bevölkerung: „Sollten Sie häufiger eine ungewöhnliche Anzahl an braunen Zecken in einem Gebäude bemerken oder sollte Ihr Hund sehr

stark von Zecken befallen sein, die der Braunen Hundezecke ähnlich sehen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit Foto, Datum und Fundort der Zecke an hundezecken@uni-hohenheim.de.“

Die Expertin wird sich dann schnellstmöglich beim Finder mit einer Einschätzung melden, ob es sich um eine Braune Hundezecke handeln könnte und ob es sinnvoll ist, den Fund auf dem Postweg an die

Universität Hohenheim einzuschicken.

„Schön wäre es, wenn die Zecke nicht mit Tesafilm oder anderen Klebstoffen in Berührung kommt. Denn für die eindeutige Zuordnung brauchen wir feine Härchen und Oberflächenstrukturen, die sich dann

nicht mehr erkennen lassen“, ist Katrin Fachet noch wichtig. „Deswegen gibt man die Zecken am besten in ein kleines, luftdichtes Gefäß, wie zum Beispiel einen Kunststoff-Cremetiegel, ein sehr kleines

Einmachglas oder Ähnliches.“ Weitere Informationen gibt es unter: https://hundezecken.uni-

HINTERGRUND: Das Hundezecken-Projekt

Schon seit vielen Jahren widmen sich die Parasitologinnen und Parasitologen der Universität Hohenheim der Erforschung verschiedener Zeckenarten. Dabei werden sie häufig von Tierheimen,

Veterinärmedizinern und Jägern unterstützt, denn manche Zeckenarten lassen sich nicht einfach in der Natur sammeln. So wie die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus).

Diese Zecken sind nach bisherigem Stand in Deutschland nicht heimisch, werden aber regelmäßig aus dem Ausland – vor allem aus dem Mittelmeerraum – eingeführt. Sie sind an die Lebensräume von Menschen

angepasst und können in Wohnräumen überleben und sich vermehren. Obwohl der Hund ihr bevorzugter Wirt ist, werden auch gelegentlich Menschen gestochen. Dabei können sie Krankheiten wie das

Mittelmeer-Fleckfieber übertragen.

Im Hundezecken-Projekt soll das Vorkommen dieser Zeckenart in Deutschland untersucht werden. Die Mithilfe der Bevölkerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Zusammenarbeit ist auch für sie

vorteilhaft: Die Zecken werden von Experten bestimmt und untersucht. Nur so können wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Ergebnisse werden den Einsendern natürlich mitgeteilt.

Weitere Informationen, Bild- und Videomaterial:

https://zecken.uni-hohenheim.

https://www.youtube.com/watch?

Kontakt für Medien:

Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie,

T +49 (0)711 459 22275, E Mackenstedt@uni-hohenheim.de

Katrin Fachet, Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie,

T +49 (0)711 459 23071, E fachet@uni-hohenheim.de

„Zugvögel helfen tatsächlich Pflanzen mit dem Klimawandel Schritt zu halten, aber eben nur einer Minderheit und nur bestimmten Arten. Dieser Filter wird die Bildung der neuen Pflanzengemeinschaften in nördlichen Gebieten stark beeinflussen und könnte in der neuen Heimat Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel die Produktion von Pflanzenbiomasse und den Aufbau ökologischer Lebensgemeinschaften auf höheren Ebenen der Nahrungskette, beeinträchtigen. Zudem ist diese Form der Ausbreitung besonders an einzelne Vogelarten gebunden, von denen einige im Mittelmeerraum sowohl legal als auch illegal stark bejagt werden. Das macht den Transport störanfälliger als die Verbreitung durch viele Vogelarten“, kommentiert Albrecht die Ergebnisse.

Basiert auf einer Medienmitteilung der Wildlife Conservation Society

Liverpool/Leipzig/Halle.

Für die Primaten wird es eng

Forscher prognostizieren massiven Rückgang des Verbreitungsgebiets afrikanischer Menschenaffen in den nächsten 30 Jahren

07.07.2021

Der Klimawandel wird in den nächsten 30 Jahren das Verbreitungsgebiet afrikanischer Menschenaffen drastisch einschränken. Dies hat ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) prognostiziert. In verschiedenen Modellen berechneten sie die Auswirkungen von Klimawandel, Landnutzung und menschlichem Bevölkerungswachstum auf das künftige Verbreitungsgebiet von Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Die bisherigen Schutzgebiete reichten nicht aus, um wichtige Populationen dauerhaft zu erhalten, warnen die Forscher in der Fachzeitschrift Diversity and Distributions. Die Studie floss auch in die ARD-Dokumentation „Planet ohne Affen“ ein, die heute ausgestrahlt wird.

Für ihre Analyse trugen die Autoren Informationen über das Vorkommen afrikanischer Menschenaffen zusammen, die in der A.P.E.S.-Datenbank der Weltnaturschutzunion (IUCN) gespeichert sind. Diese

Datenbank enthält eine einzigartige Menge an Informationen über den Zustand der Populationen, Bedrohungen und Schutzmaßnahmen für mehrere hundert Standorte, die über 20 Jahre hinweg gesammelt wurden

(http://apesportal.eva.mpg.de/

Die Forscher quantifizierten erstmals die Gesamtheit der Auswirkungen von Änderungen des Klimas, der Landnutzung und der Bevölkerungszahlen in den Verbreitungsgebieten der afrikanischen Menschenaffen für das Jahr 2050. Dabei berücksichtigten sie Best- und Worst-Case-Szenarien. „Best case bedeutet, dass die Kohlenstoff-Emissionen langsam zurückgehen und dass geeignete Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden“, erklärt die Mitautorin der Publikation Jessica Junker, Postdoktorandin am iDiv und an der MLU. „Worst case geht davon aus, dass die Emissionen ungebremst weiter ansteigen – also business as usual.“

Unter dem Best-Case-Szenario sagen die Autoren voraus, dass Menschenaffen innerhalb der nächsten 30 Jahre 85 Prozent ihres Verbreitungsgebietes verlieren werden. Die Hälfte davon werde dabei außerhalb von Nationalparks und anderen gesetzlich geschützten Gebieten liegen. Unter dem Worst-Case-Szenario sagen sie einen Verlust von 94 Prozent voraus, wovon 61 Prozent auf nicht geschützte Gebiete entfielen.

Bisherige Schutzgebiete reichen nicht aus

Höher gelegene Gebiete sind für einige Menschenaffenarten derzeit weniger attraktiv – vor allem aufgrund des geringeren Nahrungsangebotes. Doch durch den Klimawandel verändert sich das. Tieflandgebiete werden wärmer und trockener, die Vegetation verschiebt sich nach oben. Wenn Populationen in der Lage sind, vom Tiefland in die Berge zu ziehen, könnten sie überleben und sogar ihr Verbreitungsgebiet vergrößern – je nach Art und je nachdem, ob das Best- und Worst-Case-Szenario eintritt. Es kann aber auch sein, dass sie nicht in der Lage sind, sich in der verbleibenden Zeit zwischen heute und 2050 aus dem Tiefland wegzubewegen.

„In dem wir zukünftige Klima- und Landnutzungsänderungen sowie menschliche Bevölkerungsszenarien eingebunden haben, können wir mit unserer Studie starke Beweise liefern, wie die wichtigsten globalen Einflussfaktoren als Gesamtheit künftig die Verbreitung von Menschenaffen in Afrika einschränken“, sagt Joana Carvalho, Postdoktorandin an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Liverpool John Moores University und Erstautorin der Studie. „Dass die größten Verluste des Verbreitungsgebiets außerhalb von Schutzgebieten zu erwarten sind, zeigt deutlich, dass das derzeitige Netzwerk von Schutzgebieten in Afrika noch unzureichend ist, die Lebensräume für Menschenaffen zu erhalten und Menschenaffenpopulationen effektiv zu verbinden.“

Lebensräume müssen verbunden sein

Die Ergebnisse bestätigen andere aktuelle Studien, die zeigen, dass die afrikanischen Menschenaffenpopulationen und ihre Lebensräume dramatisch zurückgehen. Alle afrikanischen Menschenaffen sind auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN entweder als gefährdet (Berggorillas, Bonobos, Nigeria-Kamerun-Schimpansen, Östliche Schimpansen und Zentrale Schimpansen) oder als vom Aussterben bedroht (Cross-River-Gorillas, Grauer-Gorillas, Westliche Flachlandgorillas und Westliche Schimpansen) eingestuft.

Die Autoren argumentieren, dass effektive Erhaltungsstrategien für jede Art geplant und dabei bestehende als auch vorgeschlagene Schutzgebiete berücksichtigt werden müssten. Dabei könnten die Modelle zur Lebensraumeignung bei der Einrichtung und beim Management von Schutzgebieten helfen. Darüber hinaus wird es entscheidend für das Überleben der afrikanischen Menschenaffen sein, Verbindungen und Korridore zwischen den Lebensräumen zu erhalten und herzustellen, die als künftig geeignet vorhergesagt werden. Landnutzungsplanung und Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels müssten dringend in die Regierungspolitik jener Länder eingebunden werden, in denen Menschenaffen leben.

Weltweiter Verbrauch natürlicher Ressourcen zu hoch

„Der weltweite Verbrauch natürlicher Ressourcen, die in den Verbreitungsgebieten der Menschenaffen abgebaut werden, ist eine der Hauptursachen für den Rückgang der Menschenaffen, sagt Letztautor Dr. Hjalmar Kühl vom iDiv und MPI EVA. Alle Nationen, die von diesen Ressourcen profitieren, stehen in der Verantwortung, eine bessere Zukunft für Menschenaffen, deren Lebensräume sowie für die darin lebenden Menschen zu gewährleisten, indem sie eine nachhaltigere Wirtschaft voranbringen.“

Preisgekrönte Doku in der ARD

Am 7. Juni um 20.15 Uhr zeigen die ARD in der Reihe „Erlebnis Erde“ die 90-minütige Doku „Planet ohne Affen“, in die auch Informationen aus der Studie eingeflossen sind. Der Film wurde bereits als „Bester Dokumentarfilm“ auf mehreren US-amerikanischen Filmfestivals ausgezeichnet.

Diese Forschungsarbeit wurde u.a. gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; FZT-118).

Originalpublikation:

(Forscher mit iDiv-Affiliation fett)

Carvalho, J.S., … , Junker, J., … & Kühl, H.S. (2021): Predicting range shifts of African apes under global change scenarios. Diversity and Distributions, DOI: 10.1111/ddi.13358

Ansprechpartner: |

| Dr. Hjalmar Kühl Leiter der Forschungsgruppe "Nachhaltigkeit und Komplexität der Lebensräume von Menschenaffen" Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA |

|

|

<< Neues Textfeld >>

Globaler Atlas soll große Tierwanderungen bewahren

10.05.2021

Start einer globalen Initiative mit Beteiligung von Forschern der Uni Hohenheim / Ziel: Die großen Huftierwanderungen weltweit kartieren und erhalten

Die Wanderungen großer Säugetiere gehören zu den eindrucksvollsten Naturwundern. Es gibt sie nicht nur in Afrika, sondern weltweit, auch in Europa. „Doch diese Wanderungen verschwinden in

alarmierendem Tempo“, berichtet Dr. Joseph Ogutu von der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Um sie effektiv schützen zu können, müssen wir sie zunächst einmal erfassen und detailliert kartieren.“

Mit dem Ziel, einen weltweiten Atlas zu Tierwanderungen zu erstellen, hat er sich jetzt mit über 90 Forschenden aus aller Welt zusammengetan. Gemeinsam haben sie eine neue Initiative zum Schutz von

Huftierwanderungen gestartet, die Global Initiative for Ungulate Migration (GIUM). Einzelheiten dazu sind jetzt im renommierten Wissenschaftsmagazin Science nachzulesen: https://doi.org/

Die großen Wanderungen von Wildtieren gehören zu den beeindruckendsten Phänomenen in der Natur. Leider sind viele dieser erstaunlichen Schauspiele durch Eingriffe des Menschen bedroht. Der Verlust

von Lebensraum durch Landwirtschaft sowie Wilderei und Barrieren wie Zäune, Straßen und Eisenbahnen haben die historischen Wanderrouten nach und nach unterbrochen und zu einem massiven Rückgang

vieler einst spektakulärer Wanderherden geführt. „So ist seit Mitte der 1970er Jahre die Gnu-Population in Kenia um über 70 Prozent zurückgegangen“, berichtet Dr. Ogutu, Biostatistiker am Fachgebiet

von Prof. Dr. Hans-Peter Piepho an der Universität Hohenheim. Er setzt sich seit vielen Jahren für dieses Thema ein und hat ihm einen Großteil seiner Karriere gewidmet. „Kenia und Tansania haben

bereits vier ihrer charakteristischen Massenwanderungen verloren. Ihr kompletter Verlust würde nicht nur zu einem starken Rückgang der Artenvielfalt führen, sondern auch den Tourismus und die lokalen

Lebensgrundlagen gefährden.“ Erschwerend kommt das exponentielle Wachstum der Bevölkerung hinzu. So lebten in Kenia im Jahr 1948 rund 5,4 Millionen Menschen. In den folgenden 70 Jahren stieg die

Bevölkerungszahl um 780 Prozent, im Jahr 2019 betrug sie 47,6 Millionen. Im Jahr 2050 wird sie voraussichtlich 95,5 Millionen erreicht haben. Um diese rasant wachsende Bevölkerung ernähren zu können,

haben Viehzucht und Landwirtschaft des Landes in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen.

Zäune als Todesfallen

Vor allem die ungeplante Ausbreitung von Zäunen hält Dr. Ogutu für problematisch: „Bei dem Versuch, dieses Labyrinth zu durchqueren oder darüber zu springen, verfangen sich viele Tiere in den Drähten

oder werden sogar getötet.“ Straßen und Eisenbahnen, Öl- und Gaspipelines sowie Staudämme sind weitere Barrieren, die die traditionellen Wanderwege unterbrechen.

Eine zusätzliche Bedrohung ist der Klimawandel. Viele Huftiere richten ihre Wanderungen nach dem Pflanzenwachstum und wichtigen Wetterereignissen aus. Doch aufgrund der immer häufiger auftretenden

Dürreperioden wird es für sie zunehmend schwieriger, ihre Wanderungen darauf abzustimmen und ausreichend Futter zu finden.

Wanderungen weltweit in Gefahr

Auch in anderen Teilen der Welt wird die freie Bewegung von wandernden Herden durch Barrieren zunehmend eingeschränkt. So lebt in Europa der Rothirsch heute in einer Landschaft, die durch menschliche

Besiedelung geprägt ist und so seinen Lebensraum zerstückelt. Nur in abgelegenen Regionen in den Alpen kann er noch weitgehend ungehindert über die Gebirgsketten wandern und den saisonalen Zyklen des

Pflanzenangebots folgen. Um einige dieser negativen Auswirkungen auszugleichen, haben viele Regierungen Schutzgebiete eingerichtet. Für Dr. Ogutu besteht das grundlegende Problem jedoch darin, dass

diese Wildreservate und Nationalparks in der Regel nicht groß genug sind, um das gesamte Verbreitungsgebiet der wandernden Tiere schützen zu können. Aus Sicht der Forschenden müssen daher dringend

die Wanderrouten gesichert werden, um weitere Verluste zu verhindern. Dafür müssen zunächst die genauen Wege kartiert und die kritischsten Hindernisse identifiziert werden. Diese können anschließend

beseitigt und so die traditionellen Wanderrouten wiederhergestellt werden.

Neue Technologien, neue Entdeckungen

Dabei ermöglichen neue leistungsstarke Technologien über die Tracking-Daten der Tiere eine präzise Kartierung von Langstreckenwanderungen. Die Ergebnisse überraschen Wissenschaft und Öffentlichkeit

gleichermaßen. Denn sie zeigen, dass die Bewegungen von Huftieren auf der ganzen Welt vielfältiger und komplexer sind als bisher angenommen. Wichtig ist es auch, dass die Forscher nicht nur jede

Wanderung kartieren, sondern auch verstehen, was die Tiere dazu bringt, sich entlang der jeweiligen Route zu bewegen. Eine wichtige Erkenntnis ist beispielsweise, dass das Wanderverhalten bei einigen

Arten nicht angeboren ist, sondern eine Art Kultur darstellt, die erlernt und über Generationen weitergegeben werden muss.

Bessere Politik durch weltweiten Atlas für Tierwanderungen

Um die unterschiedlichen Bemühungen zum Erhalt der Wanderrouten zu koordinieren, haben mehr als 90 Forschende die „Global Initiative for Ungulate Migration“ (GIUM) ins Leben gerufen:

Wissenschaftler, Naturschützer und Wildtiermanager aus aller Welt wollen eine gemeinsame Wissensbasis schaffen, einen weltweiten Atlas für Tierwanderungen entwickeln sowie die Einführung neuer

Schutzmaßnahmen und -richtlinien fördern. Schon heute setzen sich viele Regierungen der Welt für den Erhalt der Artenvielfalt und der Wildtierbestände ein. Dafür benötigen sie verlässliche

Informationen. So könnten beim Neubau von Straßen, Zäunen und anderen Infrastrukturen bereits bei der Planung die Lebensräume festgelegt werden, die unbebaut bleiben sollten oder wo Straßenquerungen

beziehungsweise Pipelines für Wildtiere überbrückt oder untertunnelt werden sollen. Ein anderer Ansatzpunkt sind für Dr. Ogutu Landpacht-Programme, die private und kommunale Naturschutzgebiete mit

erheblichen Zahlungen unterstützen: „So können ihre Kosten ausgeglichen und die Menschen abgehalten werden, ihr Land aufzuteilen, Zäune zu errichten oder wilde Tiere illegal zu töten.“

Publikation:

Kauffman MJ, Cagnacci F, Chamaillé-Jammes S et al.: Mapping out a future for ungulate migrations, Science, 372, 566-569; DOI: 10.1126/science.abf0998

Weitere Informationen:

https://www.cms.int/gium

Neuer FSME-Höchststand 2020

11.03.2021

Das Krisenjahr Jahr 2020 hält einen weiteren dramatischen Rekord: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 700 Menschen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt. Dies ist

der höchste Wert, seit die Erkrankung im Jahr 2001 meldepflichtig wurde. Dabei steht Baden-Württemberg in diesem Jahr wieder an der Spitze der Statistik in Deutschland. Ebenso wie dort zeigt sich

jedoch auch in den europäischen Nachbarländern kein einheitliches Bild: Während in den südlich angrenzenden Ländern Rekordzahlen gemeldet und neue Risikogebiete ausgewiesen wurden, ist in den

nördlichen Nachbarländern die Erkrankungshäufigkeit sogar zurückgegangen. Noch ist zwar nicht ganz klar, ob es sich bei den neusten Entwicklungen nur um einen kurzfristigen Trend handelt, aber auf

der heutigen Pressekonferenz der Universität Hohenheim in Stuttgart rechneten die drei Experten langfristig mit einer steigenden FSME-Gefahr ‒ auch außerhalb der bekannten Risikogebiete. Weitere

Infos, Bild- und Videomaterial auch auf https://zecken.uni-

Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen krabbeln im Frühjahr die Zecken wieder aus ihren Verstecken. Bei ihrer Nahrungssuche haben sie es auf das Blut anderer Tiere abgesehen. Allerdings sind

manche Zeckenarten nicht so wählerisch und befallen auch den Menschen. Dabei können sie Krankheiten wie beispielsweise die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Form der Hirnhautentzündung,

übertragen.

Schon seit mehreren Jahren beobachten Fachleute in Deutschland eine Zunahme der FSME-Erkrankungen beim Menschen. So wurden 2018 insgesamt 583 Fälle gemeldet. Zwar traten 2019 nur 443 bekannte

Krankheitsfälle auf, aber 2020 wurde mit über 700 Fällen wieder ein trauriger Rekord erreicht. Dabei traten die meisten Erkrankungen nach wie vor im Süden Deutschlands auf.

Zweigeteiltes Land – Grenze auf Höhe der deutschen Mittelgebirge

„Auch die angrenzenden Nachbarländer Österreich, Schweiz und Tschechien weisen für letztes Jahr extrem hohe Fallzahlen aus“, so Prof. Dr. Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.

Auf Höhe der deutschen Mittelgebirge zieht sich quasi eine Grenze durch Mitteleuropa. Südlich dieser gedachten Linie sind im Jahr 2020 die FSME-Zahlen zum Teil dramatisch angestiegen, während

nördlich davon die Erkrankungshäufigkeit praktisch unverändert geblieben ist.

„So sind die Zahlen in Skandinavien, den baltischen Staaten und Polen nahezu konstant geblieben und in Schweden haben sie sogar abgenommen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch im Norden Hotspots

auftreten können“, warnt Prof. Dr. Dobler. „So wurde 2019 das Emsland als erstes Gebiet in Niedersachsen zum Risikogebiet erklärt. Man kann dem FSME-Risiko in Deutschland praktisch nicht mehr

ausweichen. Nahezu überall muss mit Infektionen gerechnet werden.“

Der Experte sieht aber deshalb keinen Grund zur Panik: „Mit einer Impfung kann man sich gut schützen. Vor allem in den Risikogebieten könnten dadurch die Krankheitszahlen drastisch gesenkt werden,

denn leider sind in Deutschland schätzungsweise nur rund 20 Prozent der Bevölkerung geimpft, und die Tendenz ist eher stagnierend. Dabei wird die Impfung von den Krankenkassen bezahlt und ist gut

verträglich.“

Baden-Württemberg führt FSME-Statistik an – Anstieg vor allem in höheren Lagen

„In den Jahren 2018 und 2020 wurden die meisten FSME-Fälle in Baden-Württemberg gezählt, während im Jahr 2019 die meisten FSME-Fälle aus Bayern gemeldet wurden.“, berichtete Dr. Rainer Oehme

vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. „Letztes Jahr sind hier 331 Menschen an FSME erkrankt. Das trägt natürlich auch zum deutlichen Anstieg der deutschlandweiten Fallzahlen bei.“

Mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn sind in Baden-Württemberg nach wie vor alle Stadt- und Landkreise FSME-Risikogebiete. Doch nicht in allen Risikogebieten sind laut Dr. Oehme die Zahlen

angestiegen: „Betroffen sind vor allem Naturherde, die in höheren Lagen angesiedelt sind, während andere Naturherde nur wenige und manchmal sogar gar keine Fälle ausweisen.“

Zu einem besonderen Hotspot entwickle sich der Landkreis Ravensburg: „Bereits im Jahr 2018 traten dort 22 Fälle auf. Mit 21 Fällen blieb die Zahl im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau

stabil.“

Risiko nicht mehr lokal eingrenzbar

„Leider kennen wird die konkrete Ursache für diese Zahlen nicht“, bedauerte Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Zeckenexpertin an der Universität Hohenheim. Zwar könne eine Erklärung in dem durch die

Corona-Pandemie veränderten Verhalten liegen: Die Menschen hielten sich häufiger draußen in der einheimischen Natur auf und besuchten dabei auch verstärkt FSME-Risikogebiete. Laut Prof. Dr.

Mackenstedt ist dies aber sicherlich nicht der einzige Grund für die steigenden Zahlen.

„Insgesamt ist das ganze Geschehen sehr komplex. Es gibt offensichtlich Entwicklungen, die zu Veränderungen im Übertragungszyklus führen“, erklärt sie die Problematik. Und noch sind sich die Experten

auch nicht sicher, ob es sich nur eine kurzfristige Entwicklung handelt oder sich gerade ein langfristiger Trend abzeichnet.

„Generell beobachten wir aber seit einigen Jahren, dass sich das Risiko nicht mehr lokal eingrenzen lässt. In einigen Hotspots bleibt das Krankheitsrisiko über Jahre hinweg unverändert, in anderen

Regionen nimmt es zu und wieder in anderen sogar ab. Dabei korreliert die Anzahl der Erkrankungen nicht zwangsläufig mit der Zeckenzahl“, weiß Prof. Dr. Mackenstedt.

Erster Fund einer Auwaldzecke mit FSME-Erregern in Sachsen

„Insgesamt beobachten wir überwiegend eine Wanderung der FSME von Ost nach West, aber wie man sieht, ist der Krankheitserreger ebenfalls in den nördlicheren Bundesländern auf dem Vormarsch. Eine